16 Sep Chevrolet Corvette C3 – Message in a Bottle

Die dritte Corvette-Generation ist der Phänotyp des so genannten „Coke-Bottle-Designs“. Trotz ihrer Kunststoffkarosserie kann Korrosion (am Rahmen) ein echtes Problem sein – nicht das einzige übrigens. Besonders gesucht sind die von 1968 bis 1972 gebauten Chrom-Vetten. Gute Exemplare sind mittlerweile rar

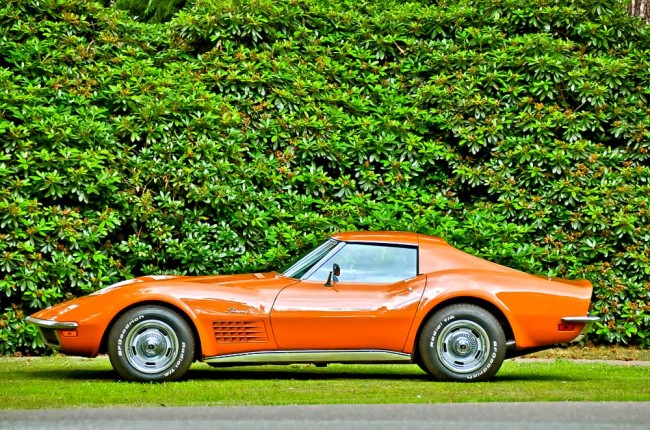

Dezent ist anders. Noch immer fällt man mit der bis 1982 gebauten dritten Corvette-Generation im Straßenbild auf wie Bud Spencer auf einem Vorschul-Elternabend. Deshalb waren diese Autos über viele Jahre das bevorzugte Fortbewegungsmittel von Kiezgrößen aus dem Rotlichtmilieu. Mit Erreichen des Oldtimerstatus haben diese zeittypischen Fahrzeuge inzwischen auch Einzug in Garagen der Normalbevölkerung gehalten. Heutigen Luden sind die alten Vettes vermutlich längst nicht mehr protzig genug. Dennoch: Mit einer Vette muss man eine gewisse Selbstdarstellung in der Öffentlichkeit lieben, und es schadet auch nichts, den „American Way of Drive“ zu mögen. Das heißt, aufs Cruisen und vielleicht einen Ampelsprint mehr zu stehen als auf eine wilde Serpentinenhatz über enge Alpenpässe. Dem ringsum trommelgebremsten Vorgänger sprach Top-Gear-Kultmoderator Jeremy Clarkson in seinem Buch „Hot 100“ (ja, ich muss es hier wieder einmal zitieren) noch echte Sportwageneigenschaften ab, wie er sich überhaupt wunderte, dass es die ansonsten technisch so wegweisende amerikanische Nation bis heute nie fertig brachte, überhaupt irgendeinen Sportwagen zu erschaffen. Und sein Fazit über den Stingray (beim Vorgängermodell wurde die Bezeichnung noch auseinandergeschrieben) lautete: Lasst uns ehrlich sein. Wir waren alle schon mal mit sehr einfachen Mädchen aus, die vielleicht eine fürchterliche Lache und fragwürdige Tischmanieren hatten, aber man nimmt sie doch mit ins Bett, wenn sie den Körper eines Engels haben.

Den Körper eines Engels hat auf jeden Fall auch der Nachfolger, die C3-Corvette dieser Kaufberatung. Die Formgebung geht zurück auf den Prototypen Mako Shark II von 1965, den Stylist Larry Shinoda zeichnete. Die Regie über die Entstehung der dritten Corvette-Generation hatten Bill Mitchell und Zora Arkus-Duntov. Ganz so schlimm wie von Clarkson dargestellt ist es mit der Corvette C3 übrigens nicht. Nicht nur, weil sie ringsum Scheibenbremsen hat. Wer die Eigenheiten anderer amerikanischer Sportcoupés und auch die des Vorgängermodells gewohnt ist, wird vom Fahrerlebnis mit einer Corvette C3 in mancher Hinsicht positiv überrascht sein, wie kultiviert sie sich gebärdet. Sie liegt trotz ihrer vorsintflutlichen Querblattfederung an der Hinterachse erstaunlich komfortabel auf der Straße – das ist beinahe Oberklasse-Liga. Man wird eher gerührt als durchgeschüttelt. Auch die (allerdings nur auf Wunsch) servounterstützte Lenkung arbeitet ausgesprochen leichtgängig, wie es bei den Amis Sitte ist. Erstaunlich ist jedoch, dass sich dabei trotzdem ein gewisser Lkw-Eindruck einstellt. Das muss wohl daran liegen, dass die Vette wie ein Lastwagen über ein solides (und nicht ganz leichtes) Rahmenchassis verfügt.

Qualitativ kann die Vette den Oberklasseanspruch leider nicht aufrechterhalten. Vor allem die Innenraumgestaltung mit ihrer überaus reichhaltigen Instrumentierung ist zwar beeindruckend, allerdings wurde bei der Auswahl der Materialien nicht auf Hochwertigkeit geachtet, so dass Zierteile am Armaturenbrett oft billig und abgegrabbelt wirken und einem beim Targa (T-Top) der Dachhimmel auf den Kopf fallen kann. Darüber können auch die unzähligen abgefahrenen Ausstattungsdetails wie die über Fiberglas-Lichtleiter bis in die Mittelkonsole geführten Beleuchtungskontrollen nicht hinwegtäuschen. Oder die hinter einem pneumatisch arbeitenden Windleitblech versenkt geparkten Scheibenwischer. Blöd nur, wenn die ganze Mimik im Winter eingefroren ist oder Schnee darauf liegt. Dann funktionieren nämlich auch die Wischer nicht mehr. Nun ist der Winterbetrieb heutzutage üblicherweise nicht (mehr) die Domäne einer älteren Corvette, aber die Pneumatik, über die auch die Klappscheinwerfer geöffnet werden (und deren möglicherweise unvollständige Öffnung durch eine weitere Kontrollleuchte angezeigt wird), kann auch im Sommer Tücken zeigen. Beispielsweise wenn die Membrane der Aktoren undicht sind oder an anderer Stelle ein Leck besteht. Das zu finden ist Sisyphusarbeit, die Tage kosten kann.

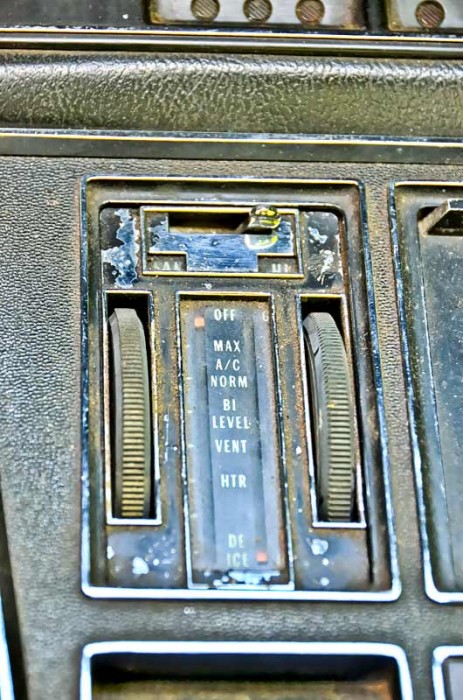

Ansonsten fallen im Innenraum teilweise recht irrational angebrachte Bedienelemente auf wie die Scheibenwischerbetätigung über den zentralen Luftausströmern am Armaturenbrett oder die Regulierung der Klimaanlage über zwei Drehräder in der Mittelkonsole mit kaum ablesbaren Fieberthermometer-Indikatoren für die jeweils gewählte Stellung. Skurril sind auch die anstelle eines Handschuhfachs vorzufindenden drei Staufächer in einer kunstledernen Tasche vor dem Beifahrerplatz oder die kleinen beleuchteten drei „Tresore“ hinter den Sitzen, von denen einer die Batterie beherbergt. Dahinter verbirgt sich der nur von innen nach Vorklappen der Sitzlehnen erreichbare Kofferraum, der angesichts der Fahrzeugdimensionen recht knapp bemessen ist. Nun gut, für ein ausgedehntes Wochenendgepäck reicht es, und bei den frühen Modellen konnte hier auch noch die herausnehmbare Heckscheibe deponiert werden.

Eine ältere Corvette kauft(e) allerdings wohl kaum jemand nach reinen Praxiserwägungen, denn sonst würde einen schon der Spritkonsum vom Erwerb abhalten. Dabei spielt die Frage, ob ein Big-Block oder ein Small-Block-V8 eingebaut ist (es gab in der dritten Vette-Generation diverse Motorvarianten), am Ende eine untergeordnete Rolle – unter 15 Liter geht kaum etwas – ganz gleich welches Aggregat unter der Haube steckt. Die 20-Liter-Marke wird dagegen von den größeren Motorisierungen leicht eingerissen (nach oben, natürlich!). Viel wesentlicher ist heute der allgemeine Pflege- und Erhaltungszustand des Fahrzeugs, für das man sich interessiert. Die Amis, von denen die meisten heute auf dem Markt befindlichen Autos als Importe der letzten Jahre stammen, sind nicht nur Großmeister im Vernachlässigen von Wartungsintervallen, sondern bekanntermaßen ausgezeichnet im Pfuschen und Vertuschen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Corvette C3 zu allen Zeiten ein beliebtes Opfer teils abenteuerlichen Customizings war, von denen Anschraubteile und eine nicht originale Lackierung noch die verzeihlichsten (weil am einfachsten zu beseitigenden) Sünden sind. Da weitestgehender Originalzustand heute einen bedeutend höheren Stellenwert hat, sind tief greifende Karosseriemodifikationen mit schwülstigen nachträglich angebrachten Aerodynamik-Kits eindeutig kritischer zu bewerten.

Der größte Run besteht auf die frühen Chrom-Vetten, bei denen die herrlich geschwungenen Linien viel besser zur Geltung kommen als beim plumper wirkenden Nachfolger. Ordentliche, unverbastelte Exemplare zu einem fairen Preis (wie unser Fotomodell aus dem „Stall“ des Hamburger US-Car-Händlers „Carmania“) sind mittlerweile rar geworden – und ihre Zahl wird nicht mehr zunehmen. Es wird Zeit, sich einen solchen Zeitzeugen aus einer Ära noch vor der ersten Ölkrise zu sichern.

Achten Sie auf den Zustand des vorderen Querträgers unter dem Kühler, der von Rost und Unfallspuren gezeichnet sein kann

Die Chevrolet Corvette C3 im Detail

Karosserie, Unterboden

Front, Motorraum, Vorderkotflügel

Da die Corvette C3 eine fast vollständige Kunststoffkarosserie besitzt, sind Reparaturen daran eher ein Fall für den Bootsbauer als für den Blechner. Dieser wird unter Umständen dennoch nicht arbeitslos, da der tragende Rahmen als auch die Radhäuser und diverse Verstärkungen eben doch aus Stahl bestehen, der ab Werk nur eine sehr mangelhafte Rostvorsorge erfuhr.

Erleichternd für die Rostbildung wirkt sich zudem die zerklüftete Unterbodenstruktur aus, wo sich an den Aufnahmepunkten der Karosserie am Rahmen Dauerfeuchtbiotope bilden können.

Frontmaske, Vorderkotflügel

Der größte Teil der Kunststoffkarosserie ist zu einem Stück zusammenlaminiert, was Unfallreparaturen nicht eben erleichtert. Rissbildung durch Materialversprödung oder Vibrationen ist häufiger zu beobachten. Achten Sie auch besonders auf die vorderen Endspitzen des Rahmens, denn auch die können rosten.

A-Säule, Windleitblech

Wenn eine Vette an der A-Säule weich wird – dort also, wo die Türen aufgehängt sind – ist es um ihren Zustand schlimm bestellt, denn da kommt man für Reparaturen ausgesprochen schlecht dran. Zum Windleitblech, das bei den frühen Chrommodellen pneumatisch angehoben/abgesenkt wird, hatte ich mich weiter vorn schon geäußert. Bei Fehlern in der filigranen Mechanik oder dem pneumatischen System fällt automatisch auch der Wischer aus.

Türen

Bei den langen, schweren Türen sind die Scharniere und die Spaltmaße zur Karosserie sowie die Gummidichtungen an den Fensterschächten zu checken. Zwar besteht die Tür selbst auch aus GFK, aber die metallenen Verstärkungen können rosten. Ist der Schließmechanismus leichtgängig?

Bodenwannen, Rahmenkonstruktion

Ein umfassender Check der Bodenbleche wird von innen selten möglich sein, denn kaum ein Verkäufer wird der Demontage der halben Innenausstattung zustimmen. Also muss man auf verdächtige Wasserspuren an den Teppichböden achten, die unter anderem häufig von Wassereinbruch am Windschutzscheibenrahmen herrührt.

Der Boden selbst ist unkritisch, da aus GFK, allerdings sollte der Trägerstruktur des Rahmens besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Denn die kann tatsächlich durch Rost strukturell geschwächt sein. Sehen Sie auch genau in die zahlreichen Kanten und Winkel, vor allem im Spritzbereich der Räder.

Dach (T-Top)

Vettes, die keine Convertibles waren, waren grundsätzlich so genannte T-Top-Targas mit zwei herausnehmbaren Dachhälften. Bei den ersten C3-Baujahren konnte das Frischluftvergnügen auch noch durch eine herausnehmbare Heckscheibe gesteigert werden. Überprüfen Sie die Leichtgängigkeit der Verriegelungen und den Zustand der Dichtungen. Bei den Targadachhälften löst sich mitunter der Innenhimmel.

Heckbereich

Wie vorne ist die Karosserie auf Rissbildung und Unfallschäden hin zu untersuchen, wobei die sonst häufig sinnvolle Schichtdickeprüfung mit einem Magneten hier nicht möglich ist. Unsaubere Konturen und wellige Flächen können ein Hinweis auf üppigere Spachtelarbeiten sein. Auch die hinteren Aufnahmepunkte, an denen die Karosserie mit dem Rahmen verbunden ist, können rahmenseitig stark von Korrosion gezeichnet sein.

Motor und Peripherie

Motorspezifisches

Die Corvette C3 wurde mit einer Vielzahl verschiedener Motorisierungen ausgeliefert, zunächst mit zwei 327 cubic inch (5,4l) Small-Block-Motoren und fünf 427er (7,0l) Big-Block-Ausführungen. Vor allem letztere neigen im Stopp-and-Go-Verkehr zur Überhitzung. Ab 1974 gab es einen größeren Kühler. Die Nockenwellen aller Motorisierungen neigen zum Einlaufen.

Getriebe, Kraftübertragung

Getriebe

Die Corvette C3 gab es zu Beginn wahlweise mit Dreigang- oder Viergang-Handschaltung. Außerdem gab es als Automatik-Option eine Dreigang-Turbo-Hydramatic, die gegenüber dem beim Vorläufer eingesetzten Zweigang-Powerglide-Getriebe einen erheblichen Fortschritt darstellte.

Alle Schaltboxen sind unproblematisch in puncto Haltbarkeit. Häufiger sind kleine Undichtigkeiten – vor allem am Kardanwellenausgang und an der Getriebehauptwelle zu beobachten. Solange sich nicht ständig Ölpfützen unterm Auto bilden, sollte man es bei einer regelmäßigen Ölstandskontrolle bewenden lassen. Wird doch eine Getriebereparatur oder ein Austausch fällig, sollte man von der Dreigang-Handschaltung auf die Viergang-Ausführung wechseln.

Fahrwerk, Lenkung, Bremsen

Fahrwerk, Federung

Für einen amerikanischen Sportwagen ist das Fahrwerk der Corvette C3 nicht nur erstaunlich komfortabel abgestimmt (es soll wohl den Oberklasse-Anspruch unterstreichen), sondern mit ihrer Einzelradaufhängung auch durchaus zeitgemäß. Dass hinten eine Querblattfeder wirkt (bei späteren Vettes mit verschleißarmen Kunststoff-Federblättern) vergessen wir hier besser ganz schnell wieder …

Lenkgetriebe, Umlenkhebel, Spurstangen

Bei einer höheren Laufleistung nervt mitunter Spiel in der gesamten Lenkmechanik, zum Beispiel bei den (abzuschmierenden) Spurstangenköpfen, aber auch beim Lenkgetriebe und vor allem dem verschleißanfälligen Umlenkhebel.

Zum Glück sind überholte Lenkgetriebe ebenso lieferbar wie alle übrigen Verschleißteile der Lenkübertragung, und die Teile sind sogar überraschend preiswert. Die optionale Servolenkung wird gern mal undicht.

Bremsanlage

Im Gegensatz zu ihrem Vorgänger, der Corvette C2, verzögert die C3-Vette ringsum mit Scheibenbremsen. Und das macht sie durchaus gut, wenn nicht die Bremskolben in den miserabel verarbeiteten Bremszangen festgegammelt sind.

Innenraum, Elektrik

Innenausstattung

Alles könnte so schön sein bei der Vette, wenn da nicht die Materialqualität zu beklagen wäre, die sich leider auch bei den Materialien fürs Interieur manifestieren. Durch UV-Bestrahlung eingerissene Armaturenbretter leisten sich auch andere Fahrzeuge dieser Ära, aber erblindende Kunststoff-Gläser vor den Instrumenten oder billiger Kunststoff-Look bei der Mittelkonsole – das würde man so arg sonst nur von einem russischen Saporoshez erwarten. Zu allem Überfluss lässt auch die Fertigungsqualität der Instrumente zu wünschen übrig – sie fallen gern aus, ebenso wie die zahlreichen elektrischen (und pneumatischen) Spielereien inklusive der Leuchten-Kontrollen mit ihren Lichtleiterbahnen. Da kann eine Komplettsanierung gehörig ins Geld gehen. Achten Sie deshalb vor einem Kauf darauf, dass möglichst alles einwandfrei funktioniert und auch der optische Allgemeinzustand des Interieurs adrett ist.

Chevrolet Corvette C3 |

|

| Bauzeitraum: | 1967 bis 1982 (Chrommodell bis 1973, Cabriolet bis 1975) |

| Motoren: | V8 mit 5,4 – 7,4 Litern Hubraum |

| Leistung: | 121 – 320 kW (165 – 435 PS) |

| Länge/Breite/Höhe: | 4.640/1.750/1.210 mm |

| Radstand: | 2.490 mm |

| Leergewicht: | 1.410 kg |

| Stückzahl: | insgesamt 542.861 Exemplare, davon 70.586 Cabrios |