27 Jan Ford Capri I – Caprifischer

In den USA begründete der Ford Mustang 1964 mit überragendem Erfolg die Klasse der „Pony Cars“– günstige Sport-Coupés für Einsteiger. Vom Format her eine Nummer kleiner sollte der Capri das auf dem europäischen Markt wiederholen. Auch er wurde auf Anhieb zum Traumsportwagen für den kleinen Geldbeutel. Exemplare in gutem Originalzustand sind heute selten, denn der Capri wurde in Dritthand meist zum willfährigen Tuning-Objekt. Und er war leider auch kein Rostverächter

Zeit heilt zumindest in der psychologischen Betrachtung von Autos viele Wunden. Zwar assoziiert man auch den von November 1968 bis Dezember 1973 produzierten Capri I immer noch gern mit langhaarigen jugendlichen Heißspornen in fransigen Jeans- oder Lederjacken, mit bauchig vergrößerten Radhäusern, die fette Wolfrace-Felgen und noch dickere Räder beherbergen, auch geistert irgendwo immer noch die Erinnerung an die besonders heißen Turbo-Ausführungen von Tuner May durch den Hinterkopf, und besonders giftig sah der Capri I mit der zweifarbigen Lackierung in weiß/blau aus, wie ihn auch der Autor einst als kleines Siku-Modell liebte. Aber „Maurer-Porsche“, wie ihn manche seinerzeit bespöttelten, nennt den Klassiker heute niemand mehr. Mit seinen gefälligen Formen und seiner zierlichen Gestalt gefällt er heute durchweg auch eingefleischten Oldie-Freunden anderer Marken.

Bereits bei der Entwicklung des Capri wurden Kostenvorteile aus Synergieeffekten genutzt, denn daran waren auf Anordnung der amerikanischen Konzernmutter sowohl die britische Ford-Tochter als auch die deutsche Ford-Tochter in Köln beteiligt. An beiden Standorten wurde der Capri anschließend auch produziert. Wie beim amerikanischen Vorbild, dem Mustang, resultierte der günstige Neupreis des Capri vor allem aus der Verwendung vorhandener Großserientechnik, die in den zeitgleich gefertigten Limousinen-Modellen zum Einsatz kam. Bis auf die Motorisierung glichen sich deutsche und britische Capris.

Die britischen Vierzylindermodelle hatten von Anfang an Reihenmotoren vom „Kent“-Typ, während die deutschen Capri zunächst mit V4-Aggregaten vom Ford Taunus bestückt wurden. Das bescherte dem Capri I auch die völlig unzureichende Minimalmotorisierung mit einem 1.300er, der lediglich 50 PS mobilisierte. Zum Glück gab es darüber hinaus eine Motorenpalette, die bis zu seidenweich laufenden Sechszylinder-Varianten mit annähernd dreifacher Leistung reichte. Im letzten Modelljahr kamen auch bei den deutschen Capri Vierzylinder-Reihenmotoren zum Einsatz, die die etwas skurrilen V4-Aggregate ablösten und ebenfalls bei Taunus, Escort & Co. verwendet wurden. Auch wenn es in Deutschland offiziell nur zwei Modellgenerationen gab – den Capri I von November 1968 bis Dezember 1973 und den Capri II von Januar 1974 bis zur Produktionseinstellung im Dezember 1986 – wird das optisch kräftig überarbeitete Modell seit März 1978 landläufig als Capri III bezeichnet.

Unser Fotomodell ist ein recht typischer Vertreter eines Capri I im unverbastelten Originalzustand. Nur recht und nicht restlos typisch deshalb, weil er nicht den allerkleinsten 1.300er, sondern den zweitkleinsten 1.500er unter der Haube trägt, der immerhin 60 statt 50 PS abgibt. Ihn hätte es ab September 1969 auch mit der Dreigang-Automatik BW 35 von Borg-Warner gegeben – einer beliebten Kombination, für die sich gerne fesche Damen entschieden, in deren Händen solche Autos dann auch am ehesten im garagengepflegten Originalzustand über die Jahrzehnte kamen. Unserem Fotomodell aus dem Fundus des Lüneburger Klassiker-Händlers MondänMobil blieb dieses Schicksal womöglich nur als Gnade seiner frühen Geburt erspart, denn die Erstzulassung erfolgte bereits im Juli 1969.

Die robusten Motoren aller Hubraumgrößen und Ausführungen sind für Standfestigkeit und hohe Laufleistungen bekannt, was man von der rostanfälligen Karosserie leider nicht behaupten kann. Realistischerweise sollten sich Kaufinteressenten darauf einstellen, ein mehr oder minder aufwändig repariertes oder restauriertes Fahrzeug kaufen zu müssen. Immerhin sind krasse „Tuning-Sünden“ bei vielen der heute zum Verkauf angebotenen Capris der ersten Generation schon wieder beseitigt worden. Nicht nur die heißen „RS“-Ausführungen mit der charakteristischen Zweifarbenlackierung (vorzugsweise weiß-blau, gelb-, rot- oder grün-schwarz) haben Kultstatus. Echte Capri RS 2600 sind höchst rar und werden zu Preisen weitab vom Durchschnittskurs gehandelt. Doch Achtung: Der sportliche Appeal der RS-Typen hat dazu beigetragen, dass ihr Look und Teile der Technik häufig auch auf gewöhnliche Fahrzeuge übertragen wurde, es sind also eine ganze Reihe mehr oder minder gut gemachter Kopien unterwegs.

Wer einen Ur-Capri mit sicherem Wertsteigerungspotenzial sucht, sollte ein besonderes Augenmerk auf den Originalzustand richten.

Diagnose des Ford Capri I im Detail

Karosserie, Unterboden

Allgemeines

Der Ford Capri war auch ein Tuning-Objekt für die Optik. Da heute allgemein auf einen originalen unverbastelten Zustand geachtet wird, sind wuchtige Spoiler-Auswüchse und ausufernde Applikationen von „Aerodynamik-Kits“ als generell wertmindernd einzustufen, zumal sie häufig schlecht reparierte Unfallschäden kaschieren und oft von Hobbybastlern mit begrenztem Budget und ebenso begrenzten handwerklichen Fähigkeiten ausgeführt wurden. Dann erhöhen sie das Rostrisiko für die dahinter befindliche Original-Blechstruktur zusätzlich.

Wem solche Umbauten gefallen, der sollte zumindest auf eine handwerklich akkurate Ausführung achten – und natürlich darauf, dass ausschließlich typgeprüfte Anbauteile verwendet wurden, für die eine ABE beziehungsweise eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere nachgewiesen werden kann.

Front, Motorraum, Vorderkotflügel

Rost ist die Achillesferse beim Capri-Kauf. Um gleich ganz vorn anzufangen: Die Frontschürze unterhalb des Kühlergrills ist durch Steinschlagbeschuss besonders korrosionsgefährdet, was sich auf den ersten Blick feststellen lässt. Etwas schwieriger gestaltet sich die wichtige Diagnose der versteckt eingebauten Scheinwerfertöpfe, die fast immer „durch“ sind. Einfach die Kotflügel tauschen hilft hier nicht, denn die Lampentöpfe sind Teil der Frontmaske. „Einfach“ ist der Kotflügelwechsel ohnehin nicht, denn diese sind angeschweißt und nicht verschraubt.

Womit wir gleich beim nächsten kritischen Bereich wären, denn die Nahtstelle zu den seitlichen Stehwänden im Motorraum sowie zu den Stoßdämpferdomen ist ebenfalls extrem rostgefährdet. Gar nicht einsehen und damit auch höchst schwierig instand setzen lassen sich die Bereiche rechts und links unter dem Windleitblech am Übergang zu den A-Säulen, wo auch die Scharniere der Motorhaube befestigt sind.

Schweller

Natürlich sind wie bei allen Autos der 1960er- und 70er-Jahre auch die Schweller des Capri I ein gefundenes Fressen für Rost. Sie können auf ganzer Länge durchgerostet sein, aber besonders schlimm sieht’s meist am Anschluss zum Vorderkotflügel aus. Blender-Reparaturen der Schweller erkennt man an der zugespachtelten senkrechten Naht, die hier eigentlich ebenso zu sehen sein sollte wie eine horizontale Naht am Übergang zum hinteren Seitenteil.

Türen

Bei den Türen gammeln nicht nur die Böden durch, Rost findet sich ebenso oft an den umlaufenden Blechfalzen und auch im Bereich der Fenster-Schachtleisten. Die Türgriffmechanik klemmt oft, die Scharniere der langen Portale sind häufig ausgeschlagen, weil einiges Gewicht an ihnen zerrt.

|

|

Verbeult, verschmutzt, verrostet: Die Heckschürze eines Capri I sieht längst nicht überall so intakt aus wie hier

Bodenbleche

Unter den Bodenteppichen kann Wasser für ein Feuchtbiotop sorgen, das lange unbemerkt bleibt. Es kann auf vielfache Weise in den Innenraum gelangen. „Klassiker“ sind undichte Windschutzscheibendichtungen, ein durchgerosteter Lüftungskasten am Armaturenbrett, falsch verlegte Wasserabläufe vom Schiebedach oder undichte Türverkleidungen. Natürlich kann das Wasser auch direkt von unten eindringen, beispielsweise wenn der Spritzwasserbereich an der A-Säule durchgegammelt ist. Auf Modergeruch achten und wo zerstörungsfrei möglich, Bodenmatten hochheben.

Heckbereich, hintere Radläufe

An den Radlaufkanten des Ford Capri treffen die Radhausschale und das hintere Seitenteil zusammen, und solche überlappenden Blechpartien sind stets besonders korrosionsgefährdet. Auf verdächtige Blasenbildung achten und mit den Händen sowie durch Klopfprobe oder besser noch mit einem Magneten prüfen, ob die Radlaufkanten nicht längst durch kunstvolle Prestolith-Modellierarbeit ersetzt wurden. An den hinteren Seitentaschen des Kofferraums wird das Blech von innen durch Staunässe infolge von Undichtigkeiten (Heckscheibe/Heckklappendichtung/Rückleuchten) sowie von außen (Schmutznester im Spritzwasserbereich) angegriffen. Auch hier werden Schäden oft mit Spachtelmasse oder GFK-Matten überdeckt. Ebenfalls rostanfällig ist die Heckschürze, an der sich auch Schmutz und Wasser sammeln.

Motor und Peripherie

Motor

Ganz gleich, ob V4 oder Vierzylinder-Reihenmotoren bzw. V6-Triebwerke – alle Capri-Aggregate sind grundsätzlich für hohe Laufleistungen gut und aufgrund ihrer bodenständigen Konstruktion nicht besonders anspruchsvoll.

Typische Schwachstellen der V4- und V6-Aggregate sind verschlissene Novotex-Stirnräder für den Nockenwellenantrieb. Bei den OHV-Reihenmotoren ist das Wechselintervall für den Zahnriemen zu beachten. Ansonsten sind die Grauguss-Zylinderköpfe aller Baureihen nur eingeschränkt Bleifrei-tauglich, außer wenn sie nachträglich mit gehärteten Ventilsitzringen ausgerüstet wurden. Sonst sind regelmäßige Zugaben von Bleiersatz-Additiven und eine engmaschige Ventilspielkontrolle ratsam.

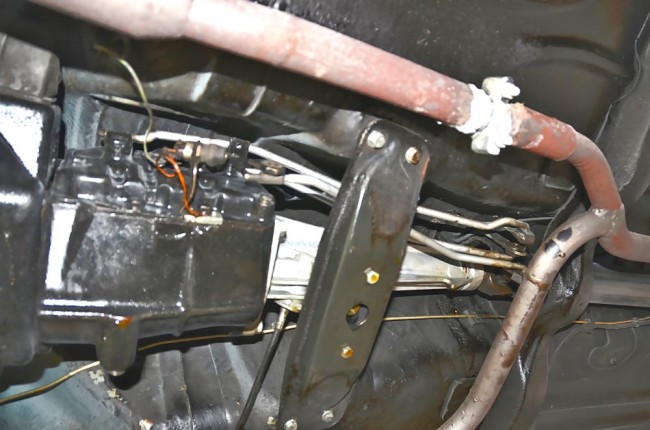

Umbauten der etwas rau laufenden Vierzylinder auf die Sechszylinder-Motorisierungen sind eine beliebte Modifikation, denn sie sind einfach durchzuführen, wenn man den kompletten Antriebsstrang samt Getriebe, Kardanwelle und Hinterachse von einem Spenderfahrzeug komplett übernimmt.

Außerdem muss die Batteriehalterung die Seite wechseln und eine Kraftstoff-Rücklaufleitung vom Motor zum Tank neu verlegt werden, die beim Vierzylinder-Modell nicht vorhanden ist. Auch die Montage der doppelflutigen Auspuffanlage ist unproblematisch, da entsprechende Aufnahmepunkte ab Werk vorhanden sind.

Getriebe, Kraftübertragung

Getriebe

Beim Capri I waren manuelle Vierganggetriebe Standard, gegen Aufpreis war (außer für die Basismotorisierung) auch eine Dreigang-Vollautomatik lieferbar. Auch die Getriebe gelten allgemein als robust. Sind jedoch die Anlenkungen (über Gestänge) ausgeschlagen oder verzogen, wird die Schaltung extrem hakelig, und einzelne Gänge lassen sich nur noch mit viel Gefühl einlegen.

Fahrwerk, Lenkung, Bremsen

Fahrwerk

Kaum zu glauben, aber wahr: Der Sportwagen Capri war mit seiner blattgefederten Starr-Hinterachse der am längsten in Produktion befindliche Großserien-Pkw der westlichen Welt, bei dem diese antiquierte Fahrwerktechnik zum Einsatz kam. Man darf davon ausgehen, dass die auf Kosteneffizienz bedachte US-Konzernmutter kein Verständnis für einen dringenden Handlungsbedarf in diesem Bereich sah. Schließlich kamen im tempolimitierten Amerika weitaus kräftigere Autos damit zurecht. Ungeübte, übermütige „Heizernaturen“ im „freien“ Deutschland fanden sich deshalb vor allem mit den leistungsstärkeren Varianten schnell im Straßengraben wieder. Das ist heute nicht anders, obwohl sich mit hochwertigen Sportstoßdämpfern und einer sorgfältigen Abstimmung eine Menge daran verbessern lässt. Wunder sind dabei nicht zu erwarten, besonderer Fahrkomfort auch nicht, aber das ist eben so.

Bremsanlage

Ähnlich konservativ wie das Fahrwerk ist die Bremsanlage des Capri ausgelegt, um es einmal freundlich auszudrücken, denn hinten sind, auch bei den heißen GT- und RS-Ausführungen, grundsätzlich Trommelbremsen verbaut. Immerhin waren schon beim 1.300er-Capri vorne Scheibenbremsen und ein Bremskraftverstärker Standard.

Räder, Reifen

Was zuvor bereits über die Karosserie-Anbauteile gesagt wurde, gilt auch für die Rad-Reifenkombinationen am Ford Capri: Sonderräder müssen über eine ABE verfügen, und ihr Anbau muss in den Papieren dokumentiert sein. Capri mit Serien-Stahlrädern sind inzwischen rar, denn ein paar „schmucke Alus“ waren oft das erste, was dem Wagen zu einem sportlicheren Erscheinungsbild verhelfen sollte. Selbst Originalitäts-Fetischisten sind in diesem Punkt meist wenig konsequent und montieren gern zumindest epochengerechte Räder aus dem Zubehör oder aus der aufpreispflichtigen Mehrausstattungsliste. Besonders rare Zubehör-Räder wie originale Wolfrace-Felgen werden inzwischen mit Gold aufgewogen.

Innenraum, Elektrik

Innenausstattung

Der Kostendruck, der den Capri bereits ab Werk zu einem Schnäppchen machen sollte, wird leider an der bescheidenen Qualität der Innenausstattung, namentlich der Polsterstoffe, erkennbar. Sie sind dünn und oft durchgewetzt beziehungsweise an der Rückbanklehne durch Sonneneinstrahlung mürbe geworden. Guter Ersatz ist auch auf dem Gebrauchtmarkt Mangelware. Viele Fahrzeuge wurden im Laufe der Jahre mit Sportsitzen aus dem Zubehör ausgestattet, was unter dem zunehmend bedeutsamen Originalitätsaspekt ebenfalls nachteilig zu bewerten ist. Auch die Kunststoff-Armaturenbretter neigen beim Capri I zur Rissbildung. Nicht selten gibt es Türverkleidungen oder Heckablagen mit nachträglich hineingefriemelten Lautsprechern sowie perforierte Armaturenbretter, wo zusätzliche Schalter oder Instrumentenhalter montiert wurden.

Fazit

„Maurer-Porsche?“ Pah – der Capri I ist ein schicker Sportler mit deutsch-britischen Wurzeln: Er sollte den Erfolg des Ford Mustang in Europa wiederholen, und er tat das mit Bravour. Und noch gibt’s das Kult-Coupé zu günstigen Preisen, wenn man nicht gerade auf die heißen Sechszylinder 2600 GT und RS 2600 fixiert ist. Leider haben die besten Exemplare heute häufig die kleinsten Maschinen unter der Haube – garagengepflegte Damenwagen aus erster oder zweiter Hand. 80er-Jahre-Tuningsünden und Rost schaden dem Sammlerstatus am stärksten …

Technische Daten |

|

| Ford Capri I | |

| Baujahr: | 1969 |

| Motor: | V4 |

| Hubraum: | 1.498 cm3 |

| Leistung: | 60 PS bei 4.800/min |

| Max. Drehmoment: | 112 Nm bei 2.400/min |

| Getriebe: | Viergang-Handschalter |

| Antrieb: | Hinterräder |

| Länge / Breite / Höhe: | 4.262 / 1.645 / 1.330 mm |

| Gewicht: | 1.310 kg |

| Beschleunigung 0-100 km/h: | 19 Sek. |

| Top-Speed: | 142 km/h |

Das Referenzfahrzeug wurde uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt von

MondänMobil,

21337 Lüneburg

aktuelle classic-analytics-Preisnotierungen |

|||||

| Marke | Modell | Zustand 1 | Zustand 2 | Zustand 3 | Zustand 4 |

| Ford Capri | 1 | 12.900,- Euro | 8.100,- Euro | 5.700,- Euro | 2.600,- Euro |

Fotos: Martin Henze