24 Sep BMW 02-Baureihe – Dynamik im Blut

Seit ihrer Markteinführung 1966 wird die 02-Baureihe von BMW wegen ihres sportiven Auftritts kultisch verehrt. Doch viele der knackigen Vollblut-Limousinen hauchten ihr Leben – von unkundiger Heizer-Hand allzu nassforsch bewegt – früh im Straßengraben aus, andere raffte der Rost dahin. Gute „Nullzwo“ sind heute erstaunlich selten geworden

Üüüiii, Üüüüüiiiii, Üüüüüüüüiii iiiii – den typischen Motorenklang („Sound“ hieß das damals noch nicht) eines (serienmäßigen) BMW der 02-Baureihe würde man unter tausend anderen raushören. Besonders rassig klingt er zwar nicht, eher so nach Vorwerk-Bodenstaubsauber, aber trotzdem sehr charakteristisch…

Der extreme Spagat zwischen Sekt (der Oberklasse mit Barockengel & Co.) und Selters (putzigen Motorrädern, Rollermobilen und Kleinwagen vom Schlage einer BMW Isetta und dem unwesentlich erwachseneren BMW 700) ließ Ende der 1950er Jahre eine gefährliche Lücke im umsatzträchtigen Mittelklasse-Segment klaffen und hätte der Marke beinahe das Genick gebrochen. Ab 1961 zeigte BMW hier mit der „Neuen Klasse“ und ab 1966 auch mit ihrem zweitürigen Ableger, der 02-Baureihe, die lang vermisste Präsenz. Obwohl die Autos der „Neuen Klasse“ anfangs durch untypische Qualitätsmängel von sich reden machten, hatten vor allem die kompakten 02-Stufenhecklimousinen wegen ihrer sportlichen Eigenschaften vom Start weg eine feste Fangemeinde: Sie bescherten halbstarken Jungs, die sich solch einen BMW noch nicht leisten konnten, feuchte Augen und den jungen Familienvätern, die zu den ersten Käufern zählten, feuchte Hände, wenn sie das volle fahrdynamische Potential auf der Straße ausloteten. Vom Produktionsbeginn bis zur Einstellung der Modellreihe im Jahr 1977 liefen mehr als eine dreiviertel Million Fahrzeuge vom Band – in den letzten Jahren allerdings nur noch als Einstiegsmodell 1502, das parallel zum ab 1975 erhältlichen Nachfolger, der ersten Dreier-Reihe, angeboten wurde.

Der ewige Autotest-Gegner: Leistungsmäßig gleichauf, technisch raffinierter, im Alltagseinsatz allerdings auch wesentlich divenhafter – die 1600er Giulia Super von Alfa Romeo

Mit der 02-Baureihe war der Dauer-Rivale von Alfas heißer Giulia geboren – im richtigen Leben, auf der Rennstrecke als auch in den Vergleichstests der einschlägigen Fachpresse. Mercedes suchte man in diesem Umfeld damals vergebens – der gute Stern auf allen Straßen zelebrierte Motorsport ausschließlich in der „Herrenfahrer-Liga“ mit dem 300 SL und suchte sein Heil ansonsten in der bürgerlich arrivierten Mittelschicht. Charakterlich am dichtesten dran war wohl der NSU TT, auch wenn der eigentlich aus der Kleinwagengilde stammt.

Spannend wäre es, neben einer Doppel-Kaufberatung mit der Alfa Giulia auch einen Vergleichstest von 02 und einem aktuellen 3er-BMW zu wagen. Dazu würde es für den Anfang völlig genügen, den mit einer kunststoffbespannten Sperrholzplatte ausgelegten und ansonsten in nacktem Blech daherkommenden Kofferraum des Oldies dem in feinstem Velours vollausgekleideten Shopping-Container des heutigen Dreiers gegenüberzustellen. Letzterem würde man vorzugsweise das hart erarbeitete Tagesergebnis eines ausgedehnten Edelboutiquen-Bummels anvertrauen, während das Gepäckabteil des alten eher nach einer Werkzeugkiste, einem Reservekanister und anderem „ehrlichen“ Autozubehör zu rufen scheint.

Eindeutig wichtiger als zweckgerichtete Kofferraumvergleiche ist beim Nullzwo allerdings der fahrerische Eindruck – letzterer war es schließlich, der maßgeblich zum Kultstatus des flotten Bayern beigetragen hat. Setzen wir uns also ans Steuer, und lassen vor dem Start noch kurz das Innenraum-Ambiente auf uns wirken.

Dabei fällt sofort die lichtdurchflutete Atmosphäre auf, die von den überaus filigranen A-, B- und C-Säulen herrührt und die zu einer unerreichten Rundumsicht beiträgt. Okay, überschlagen möchte man sich mit einem Nullzwo ohne Käfig lieber nicht. Daran ändert auch der berühmte „Hofmeister-Knick“ an der C-Säule wenig, der damals kein reiner Design-Gag war, sondern eine statische Notwendigkeit.

Ansonsten präsentiert sich die Inneneinrichtung im Unterschied zum verspielten Interieur einer Alfa Giulia in strenger teutonischer Schlichtheit, was allerdings nicht mit Askese verwechselt werden sollte. Denn im Nullzwo reist man durchaus komfortabel. Alle Instrumente und Schalter sind traditionsbewusst und penibel auf Deutsch beschriftet, und bis auf die häufig durchgewetzten Bezugsstoffe zeigt sich die Qualitätsanmutung der gesamten Innenausstattung auf hohem Niveau.

|

|

Und auf ebensolchem muss auch das Gejammer über die Mängel der „Neuen Klasse“-Wagen gewesen sein, vergleicht man sie mit dem Normalzustand, der einen in alten Alfa Giulias erwartete. Da sind zickige Motoren, abfallende Fensterkurbeln und ein schlecht sitzender, sich aufwellender Plastik-Bodenbelag von jeher an der Tagesordnung gewesen. Wo die italienische „Bella“ gegenüber ihrem nordalpinen Pendant eindeutig Punkte gut macht, sind der ingenieuse Motorenbau – und das zornige Motorengeräusch: Ein herrliches Leichtmetalltriebwerk mit zwei obenliegenden Nockenwellen, zwei Doppelvergasern und zentral über den halbkugelförmigen Brennräumen positionierten Zündkerzen hier (Giulia), ein stabiler, aber vergleichsweise biederer Motor mit Eisenguss-Block, lediglich einer Nockenwelle und seitlicher Kerzen-Anordnung dort (02-BMW). 98 PS aus 1.600 Kubik hier, 100 PS aus 2.000 Kubik dort (jaja, es gab da auch noch den 105 PS starken 1600 TI – allerdings nur in homöopathischen Dosen), Baaaambrabbelbrabbel hier, Üüüüüüüiiiii dort.

Sogar besonders heiße (und teuer gehandelte) Ausführungen mit dem Typenzusatz „ti“ gibt es bei beiden Modellen. Zwei von den Fahrleistungen her so ähnliche Autos – in der Praxis könnten sie unterschiedlicher kaum sein. Doch eigentlich geht es hier ja nur um den BMW. Eine „Julchen“-Kaufberatung kommt noch, versprochen.

Sollten Sie sich vorher schon einen guten Nullzwo gekauft haben, werden Sie es nicht bereuen. Aber geben Sie auf nassen Straßen in Kurven umsichtig Gas. Sonst sehen Sie dem nachfolgenden Verkehr plötzlich in die Augen – und haben feuchte Hände. Wie damals.

Diagnose des BMW 02 im Detail

Karosserie, Unterboden

Allgemeines

Häufig ist die Ersatzteilversorgung speziell mit Blechteilen bei Autos der 1960er und 70er-Jahre problematisch, wie Sie aus diversen Kaufberatungen bereits wissen. Die BMW 02-Baureihe bildet hier allerdings eine erfreuliche Ausnahme. Ein breites Netz freier Teileanbieter sowie die werkseigene Classic-Abteilung können fast alles liefern, wenngleich nicht immer zum Schnäppchenpreis.

Schwierig wird es bei Spezialteilen wie beispielsweise dem Spoilerwerk, das beim raren 2002 Turbo zum Einsatz kam, aber auch bei speziellen Karosserieteilen für wenig gebaute Nischenausführungen wie das Cabrio oder den Touring. Auch Zierleisten und andere Kleinteile sind nicht immer per Katalog bestellbar.

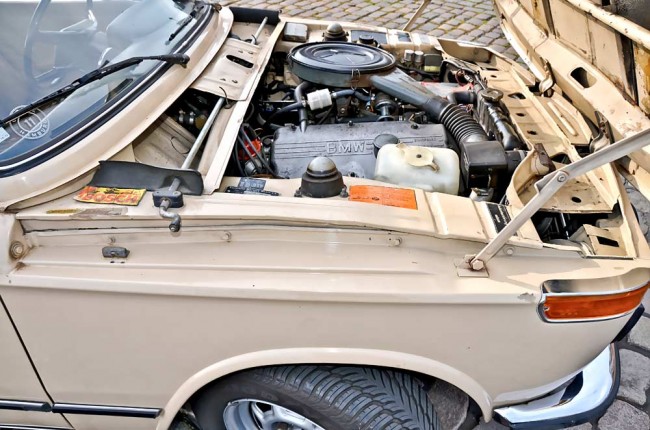

Front, Motorraum, Vorderkotflügel

Wie bei allen Autos dieser Ära sind Rostschäden generell das größte Problem. Um gleich ganz vorn anzufangen: Die Frontmaske unterhalb des Kühlergrills ist durch Steinschlag korrosionsgefährdet. Rost bildet sich oft auch an den Falzen zu den Vorderkotflügeln, die dankbarerweise angeschraubt und nicht verschweißt sind.

Die Außenkanten der Motorhaube sind doppellagig ausgeführt. Bildet sich dazwischen Rost, kommt man an den Herd kaum dran

Bei geöffneter Motorhaube werden eine ganze Reihe weiterer klassischer Schwachstellen erkennbar: die Vorderkante der Haube selbst, die Bereiche um die Lampentöpfe, die Blechpartien hinter den Blinkleuchten nach innen hin, die inneren Stehwände des Motorraums (und hier insbesondere die Stoßdämpferdome) und nicht zuletzt der Wasserkasten unterhalb der Windschutzscheibe. Hier sind häufig die Ablauflöcher mit Laub verstopft, was Durchrostungen begünstigt.

Darüber hinaus werden an der Wagenunterseite (den Wagen unbedingt auf einer Hebebühne untersuchen) im ungünstigsten Fall weitere Schwachstellen sichtbar: die unteren Federteller, die abrosten können und die Längsträger, an denen die Stoßstange befestigt ist. Und schließlich sind auch die Vorderkotflügel im Bereich der A-Säule stark rostgefährdet. Insbesondere im Spritzwasserbereich, also dort, wo die vordere Schweller-Endspitze mit der A-Säule und der Kotflügelunterkante zusammentrifft, kann sich ein verheerendes Feuchtbiotop bilden.

Schweller

Natürlich sind wie bei allen 1970er-Autos auch die Schweller der 02-Baureihe ein gefundenes Fressen für den „Gilb“. Sie können auf ganzer Länge durchgerostet sein, aber besonders schlimm sieht’s meist am Anschluss zum Vorderkotflügel sowie im Bereich der Wagenheberaufnahmen und den hinteren Endspitzen aus.

Blender-Reparaturen der Schweller erkennt man unter anderem an zugespachtelten senkrechten Nähten zum Vorderkotflügel und (im Bereich der B-Säule) zum hinteren Seitenteil.

Türen

Bei den Türen gammeln vor allem die Böden durch, Rost findet sich aber oft auch am umlaufenden Blechfalz der Türhaut. Die Tür-Oberkanten der rahmenlos geführten Kurbelscheiben neigen zur Rissbildung.

Bodenbleche

Unter den Bodenteppichen kann Wasser für ein Feuchtbiotop sorgen, das lange unbemerkt bleibt. Es kann auf vielfache Weise in den Innenraum gelangen. „Klassiker“ sind undichte Windschutzscheibendichtungen und undichte Türverkleidungen. Natürlich kann das Wasser auch direkt von unten eindringen, beispielsweise wenn der Spritzwasserbereich an der A-Säule oder die Bodenwannen selbst (z. B. im Bereich der Wagenheberaufnahmen) durchgegammelt sind. Auf Modergeruch achten und wo möglich, Bodenmatten hochheben.

Heckbereich, hintere Radläufe, Kofferraum

Die Schweller-Endspitzen, die an den hinteren Radkästen enden, sind durch Schmutz und Spritzwasser extrem rostgefährdet. Kriminell wird’s, wenn die Hinterachsaufhängung durchrostet und die Antriebsachse ein Eigenleben entwickelt. Außerdem sind die Radlaufkanten selbst vor allem an den Übergängen der Radhausschalen zu den Seitenteilen korrosionsgefährdet. An den hinteren Seitenteilen des Kofferraums wird das Blech von innen vor allem im Bereich der Tankeinfassung und der Reserveradwanne durch Staunässe infolge von Undichtigkeiten (Heckscheibe, Heckklappendichtung/Rück-leuchten) sowie von außen (Schmutznester im Spritzwasserbereich) angegriffen. Ebenfalls rostanfällig ist die Heckschürze, an der sich auch Schmutz und Wasser sammeln. Deshalb sollte das Heckabschlussblech von unten und von oben (Kofferraum) aus gründlich untersucht werden.

Motor und Peripherie

Motor

Im Grunde ihres Herzens sind alle BMW-Aggregate in der 02-Baureihe robuste Gesellen – immerhin dienten sie sogar als Basis für den hochkarätigen Formel-Rennsport, wo ihnen bis zu mehrere hundert PS entlockt wurden. Lediglich die kleinste Nullzwo-Ausführung, der ab 1975 angebotene 1502 mit 75 PS, lässt den Sportsgeist doch etwas vermissen.

Top-Exemplare (Note 1) dieses Einsteigermodells werden deshalb schon für rund 10.000 Euro angeboten, ein guter Zweier ist für knapp über 6.000 Euro gelistet. Die 1600er mit 85 PS und die 1800er mit 90 PS bieten deutlich mehr Fahrspaß für noch vertretbares Geld. Sie werden in gutem Zustand (Note 2) zwischen 8.000 und 9.000 Euro gehandelt. Ein 2002er (wie unser Modell) im Zustand 2 sprengt dagegen locker die 10.000 Euro-Marke – der durchschnittliche Marktwert liegt hier zwischen 11.000 und 12.000 Euro. Noch ein gutes Drittel drauflegen muss, wer die Kürzel „ti“ (Mit zwei Solex Doppelvergasern) oder „tii“ (mit Kugelfischer-Benzineinspritzung) pilotieren möchte.

Das obere Ende der Preisskala markiert der superselten gehandelte „2002 turbo“ mit 170 PS. Wenn überhaupt mal eines der 1.672 gebauten Exemplare angeboten wird, muss man für die Zustandsnote 2 rund 30.000 Euro einkalkulieren, und selbst ein Vierer mit Schönheitsmängeln und teilweisem Reparaturbedarf ist nicht unter 10.000 Euro zu haben.

Getriebe, Kraftübertragung

Getriebe

Standard in der 02-Baureihe waren Vierganggetriebe, deren Schaltführung bei höheren Laufleistungen etwas schlabberig wirken kann. Das tut der grundsätzlichen Haltbarkeit allerdings keinen Abbruch. Optional waren bei allen Motorisierungen ab 100 PS Fünfganggetriebe erhältlich, die allerdings nicht so häufig geordert wurden und heute besonders gesucht sind. Den 2002 konnte man auch mit einer Dreigang-Automatik von ZF bekommen, was nicht so gut zum sportlichen Habitus des BMW passt und deshalb im Oldie auch eher einen Minderwert bedeutet.

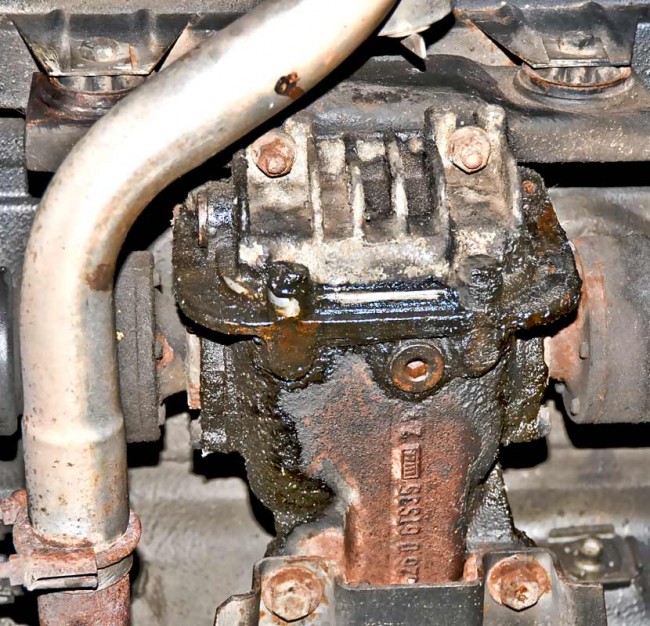

Differential

Häufiger als die robusten Getriebe machen öltriefende Differentiale Ärger. Bei höheren Laufleistungen – und natürlich besonders, wenn kein Öl mehr drin ist – fangen die Diffs an zu schaben, zu heulen und eine Art Katzenmusik zu machen. Dann ist ein Austausch fällig.

Fahrwerk, Lenkung, Bremsen

Fahrwerk

Ein erfreuliches Kapitel ist das Thema Fahrwerk. Hier gibt es – bis auf gelegentlich radseitig durchrostende Schräglenker an der Hinterachse (gefährlich!) – keine besonderen Auffälligkeiten. Solange die Schneckenlenkung nicht ihre Ölfüllung verliert, hält sie meist ein Autoleben lang, und auch der Verschleiß von Spurstangenköpfen, Gummi-Metalllagern an der Radaufhängung und der Stoßdämpfer hält sich im üblichen Rahmen, wenn keine ultrabreite Niederquerschnittsbereifung zum Einsatz kam.

Die Ersatzteilversorgung mit Verschleißteilen ist bei sämt-lichen Fahrwerkskomponenten problemlos, Buchsen werden im freien Handel auch in harten (PU-)Ausführungen angeboten. Das ist allerdings nur für den wirklichen Motorsport-Einsatz empfehlenswert.

Problematisch können Rostschäden an den Aufhängungspunkten der Karosserie sein – beispielsweise durchgegammelte Stoßdämpferdome vorn und hinten und abrostende Federteller der McPherson-Beine vorn.

Bremsanlage

Während an der Vorderachse grundsätzlich Scheibenbremsen zum Einsatz kamen, mussten sich alle Nullzwo-Varianten (ja, sogar der 170 PS starke turbo!) an der Hinterachse ebenso grundsätzlich mit Trommelbremsen begnügen. Nicht gerade Sportwagen-like. Immerhin ist eine Servounterstützung der Bremse serienmäßig vorhanden.

Räder/Reifen

Serienmäßig wurden alle Nullzwo-Fahrzeuge mit 13-Zoll-Stahlrädern und Gürtelbereifung (beim 1600-2 gab es anfangs auch noch Diagonalbereifung) ausgeliefert, nur den 2002 turbo gab es ab Werk auf Wunsch mit 6J x 13 Alurädern. Natürlich rüsteten junge Heizer ihren BMW später oft mit fetten Alus und Breitreifen aus. Achten Sie darauf, dass die montierte Rad-Reifenkombination auch in die Fahrzeugpapiere eingetragen ist.

Der Autor der Kaufberatung ist bekennender Stahlrad-Fan. Sehen doch gut aus, die Dinger. Alternativ gab es auch noch Stahlräder mit Chromradkappen. Die wirkten gediegener, aber auch weniger sportlich

Innenraum, Elektrik

Innenausstattung

Aufgeräumt und sachlich-nüchtern präsentiert sich das Armaturenbrett. Nahezu in Buchhaltermanier wurden fast alle Bedienelemente (in Deutsch) beschrifet. Es kann vorkommen, dass der Armaturenbrettbezug rissig ist, und auch um die Haltbarkeit der Sitzbezüge aus Stoff ist es nicht gerade zum Besten bestellt.

Im Großen und Ganzen ist das Interieur allerdings solide. Der weiße Dachhimmel neigt zu Fleckenbildung durch Feuchtigkeit. Bei unserem Referenzfahrzeug war der Lenkradkranz an mehreren Stellen ungewöhnlich stark eingerissen.

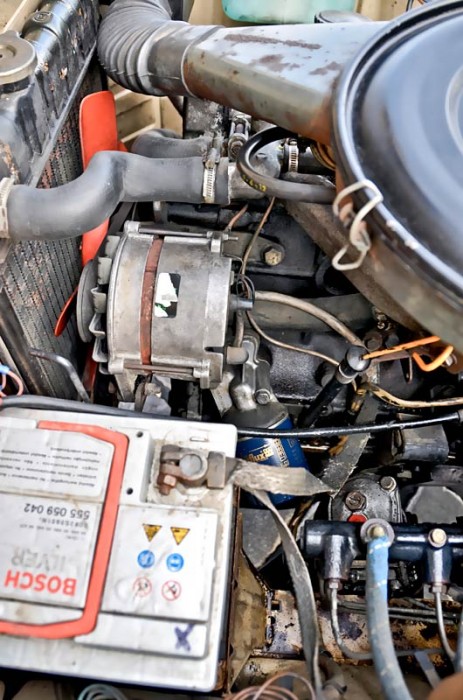

Elektrik

Für deutsche Autos hatten frühe Nullzwo-Modelle erstaunlich oft Elektrik-Probleme, was zum Teil auch auf die (im 1600-2 und 1602) bis September 1967 verbaute 6-Volt-Anlage zurückzuführen sein mag. Anschließend wurde in allen Modellen nur noch ein 12-Volt-Bordnetz mit Drehstromlichtmaschine eingebaut.

BMW 02-Baureihe |

|

| Bauzeitraum: | 1966 bis 1977 |

| Karosseriebauarten: | Limousine, 3-türiges Schrägheck-Coupé (Touring), Cabriolet |

| Motoren: | Vierzylinder-Ottomotoren, 1,6 bis 2,0 l Hubraum, 55–125 kW (75 PS – 170 PS) |

| Getriebe: | Vier- bzw. a. W. Fünfang-Handschaltung. Nur 2002: a. W. Dreigang-Automatik |

| Länge: | 4.220-4.230 mm |

| Breite: | 1.590-1.620 mm |

| Höhe: | 1.360-1.410 mm |

| Radstand: | 2.500 mm |

| Leergewicht: | 940–1.080 kg |

Text und Fotos: Martin Henze